مسقط - الشبيبة

تشهد سلطنة عُمان تحوّلات عميقة في بنية سوق العمل، مدفوعة بإرادة سياسية واضحة لتأهيل البيئة الاقتصادية بما يواكب التحولات الإقليمية والدولية، ويرسّخ أسس العدالة والاستقرار الاجتماعي، ففي قلب رؤية "عُمان 2040"، تتموضع قضايا التشغيل، والموارد البشرية، والحوكمة العمالية بوصفها أولويات إستراتيجية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يوجد فيه الإنسان فاعلًا أساسيًا في التنمية.

إن بيئة العمل في السلطنة اليوم ليست مجرد إطار تقني ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، بل هو مشهد مركب تتقاطع فيه التحديات الاجتماعية مع مقتضيات التحديث التشريعي، خصوصًا في ظل هيمنة القوى العاملة الوافدة في بعض القطاعات، وما يفرضه ذلك من اعتبارات تشريعية وقانونية تتعلق بالمساواة، وحماية الحقوق، وتكافؤ الفرص.

على المستوى القانوني، وضعت عُمان منظومة متقدمة نسبيًا من القوانين واللوائح، ويُعدّ قانون العمل الجديد أبرز ملامحها، ولا يقتصر هذا القانون على تحديد الحد الأدنى للأجور أو تنظيم العقود، بل يذهب أبعد من ذلك ليكرّس مبادئ أساسية مثل: منع التمييز بكافة أشكاله، وضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، وفرض رقابة مؤسسية على ظروف العمل، خاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، والعمل الليلي، والتشغيل المؤقت.

لكن الممارسة تكشف عن تفاوت بين نصوص القانون وممارسات السوق، حيث لا تزال بعض الفئات -خصوصًا من العمالة الوافدة أو العاملين بنماذج التوظيف غير التقليدية _ تواجه تحديات في الوصول إلى الحماية القانونية الكاملة، ويزيد من تعقيد المشهد غياب المعايير الموحدة في بعض القطاعات، أو اعتماد الأجور والتعويضات على تفاوض فردي لا يخلو أحيانًا من اختلال في موازين القوة.

وفي المقابل، تشهد المؤسسات العُمانية الحكومية والخاصة جهودًا حثيثة لخلق توازن أفضل بين مرونة التشغيل وضمان الاستقرار المهني، من خلال تفعيل أدوات مثل التشاور الاجتماعي، والتفاوض الجماعي، وتبني مبادئ الصحة النفسية والبدنية في بيئة العمل، مما يعكس وعيًا متناميًا بأهمية جودة العمل وليس فقط كلفته.

كما تبرز أهمية تطوير نظام الإبلاغ والشكاوى داخل المؤسسات، وتوسيع صلاحيات مفتشيات العمل، لتجاوز دورها التقليدي الرقابي والانفتاح على دور استباقي يحد من النزاعات ويحمي الفئات الهشة، وهي خطوات بدأت تتضح معالمها في بعض القطاعات، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من التنسيق المؤسسي، وبناء القدرات، وتكريس ثقافة الامتثال داخل بيئة العمل.

هكذا تبدو بيئة العمل في سلطنة عُمان اليوم في لحظة انتقالية دقيقة: بين تشريعات طموحة تتجه نحو المعايير الدولية، وتحديات واقعية تستوجب حلولًا مبتكرة ومتعددة المستويات. والنجاح في هذا المسار لا يُقاس فقط بنسب التوظيف، بل أيضًا بمدى ترسيخ العمل الكريم كحق مكفول ورافعة أساسية للتنمية، لذا يقدم هذا المقال نظرة شاملة عن نظام العمل في السلطنة يمازج بينَ مستويات ثلاث: الرصد، التحديات، التوصيات.

التمييز والعدالة في بيئة العمل: بين النصوص الحامية والتحديات الكامنة

في بنية أي سوق عمل معاصر، تُعد العدالة الوظيفية ومناهضة التمييز بمختلف أشكاله ركيزتين لا غنى عنهما لضمان استقرار علاقات الشغل واستدامة الإنتاج ، وفي الحالة العُمانية، أولى المشرّع أهمية واضحة لهذين المبدأين في النسخة الجديدة من قانون العمل، حيث نصت المادة (12) صراحة على حظر التمييز في التوظيف، والأجر، وظروف العمل، سواء على أساس العرق، أو الجنس أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو العضوية النقابية أو الرأي .

هذا الانحياز التشريعي للمساواة لا يبدو شكليًا، بل جاء ليجيب عن أسئلة جوهرية تتعلق بمدى إنصاف منظومة التشغيل في عُمان، خاصةً في ظل تنوع القوى العاملة بين الوطنية والوافدة، وبين العقود الدائمة والموقتة، وبين الأجر الثابت والعمل بالقطعة. فهل ينطبق مبدأ "الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة" على كل هؤلاء دون تمييز؟ وهل يُطبق فعليًا في الواقع، أم يظل حبيس النصوص؟

إن القانون العُماني يضع الأساس القانوني الصلب لمحاربة التمييز في ثلاث محطات أساسية: مرحلة التوظيف، خلال العمل، وعند الفصل أو إنهاء الخدمة، فالمواد المعنية تحظر صراحة أي تفرقة أو تفضيل في الولوج إلى الوظيفة، وتُجرم التمييز في منح الأجور أو الترقيات، كما تعتبر إنهاء الخدمة لأسباب تتعلق بالعرق أو النوع أو الرأي فعلًا غير مشروع. كما تُؤكد إجابات الاستبيان أن التشريع يشمل جميع المعايير الجوهرية، من الجنس والدين، إلى الانتماء الاجتماعي والانخراط النقابي.

غير أن السياق العملي يُظهر أن تجسيد هذه المبادئ على أرض الواقع لا يخلو من إشكالات، ذلك أن ثقافة العمل لا تُبنى فقط عبر النصوص، بل تتطلب وعيًا مؤسساتيًا واجتماعيًا يُسائل الممارسات اليومية، ويكفي النظر في هذا السياق، إلى بعض القطاعات ذات الكثافة العمالية الوافدة - مثل المقاولات أو الخدمات _ فالملاحظ أن هناك فجوة في الأجور والحماية، يمكن ملامستها بين عاملين يؤديان نفس المهام، كما أن بعض نماذج العقود المرنة أو المؤقتة، وإن كانت قانونية، تُستخدم أحيانًا كغطاء لتقليص المزايا والحقوق، ما يخلق تمايزًا ضمنيًا داخل مكان العمل نفسه.

ويزداد هذا التحدي حدة في في الفئات الهشة مثل: النساء أو ذوي الإعاقة أو العاملين في المنصات الرقمية، والذين قد يصطدمون بجدران صامتة من التمييز غير المعلن، سواء عند التوظيف أو الترقية أو توزيع الأدوار، ومن هنا تبرز الحاجة إلى أدوات تطبيقية تتجاوز الجانب الزجري للعقوبة، نحو تمكين الهيئات الرقابية، وتطوير أنظمة التظلم الداخلي، ونشر ثقافة الامتثال الطوعي للمساواة والعدالة.

ولعلّ ما يُحسب لعُمان في هذا المجال هو التنصيص على هذه المبادئ في قانون العمل، بشكل واضح وصريح، خلافًا لبلدان ما زالت تتعامل مع التمييز كظاهرة عرضية، لكن ما تحتاجه المرحلة المقبلة هو ضمان أن تتحول هذه النصوص إلى ممارسات حيّة، تُقاس فيها العدالة ليس فقط بنص القانون، بل بانعكاسه على شعور العامل بكرامته، وحريته، وأمنه الوظيفي.

العقود المؤقتة: مرونة أم هشاشة؟

أيضا من بين التحديات الأكثر حساسية في تنظيم علاقات العمل، يبرز موضوع العقود المؤقتة بوصفه ساحة تجاذب دائمة بين حاجات السوق إلى المرونة، وحق العامل في الاستقرار المهني، وقد سمح قانون العمل العماني - بموجب المادة (34) _ باستخدام العقود محددة المدة حتى في الوظائف ذات الطبيعة الدائمة، وهو ما يفتح الباب أمام توظيف طويل الأمد من دون أن يرتقي إلى مرتبة "العقد الدائم" وما يتيحه من امتيازات قانونية ومؤسساتية .

هذا المعطى ليس عرضيًا، بل يأتي في سياق محاولة التكيف مع واقع اقتصادي متغير، تسعى فيه المؤسسات، خاصة في القطاع الخاص، إلى خفض التكاليف، والاحتفاظ بمرونة إدارية أكبر في التوظيف والتسريح. ومع ذلك، فإن هذا الخيار القانوني الممنوح للمؤسسات يحمل في طياته الكثير من الإشكاليات، خاصة حين يُستخدم كأداة للتهرب من الالتزامات التعاقدية طويلة الأمد، أو كوسيلة لتهميش الحماية القانونية التي يتمتع بها العامل بعقد دائم.

الاستبيان المرتبط بنظام العمل يُظهر بوضوح أن القانون حدد مدة أقصاها خمس سنوات للعقود محددة المدة، دون أن يفرض عددًا معينًا للتمديدات، ما يخلق هامشًا واسعًا للمناورة من طرف صاحب العمل، ويزداد هذا الهامش اتساعًا حين لا يكون هناك قيود واضحة على تحويل المهام "الدائمة" إلى تعاقدات مؤقتة متكررة، ما يُفضي إلى نمط من التوظيف القلق، يفتقر فيه العامل إلى الشعور بالأمان والاستقرار.

هذا الوضع لا يُؤثر فقط على الحقوق الفردية للموظف، بل ينعكس أيضًا على الإنتاجية والرضا المهني وثقافة الانتماء للمؤسسة، فعامل لا يملك ضمانات استمرارية العمل، يصعب عليه الاستثمار في تطوير مهاراته، أو المساهمة في الابتكار داخل المؤسسة، أو حتى التخطيط لحياته الأسرية والمهنية على المدى الطويل.

وتزداد الصورة تعقيدًا عند النظر إلى الامتيازات المرتبطة بنوع العقد، ففي اللحظة التي ينص فيها القانون على فترات إشعار وتعويضات إنهاء خدمة للعاملين بعقود دائمة، فإن العامل المؤقت لا يتمتع دائمًا بنفس الحقوق، خاصة إذا لم يرد ذلك صراحة في عقده. ومع ذلك، تنص المادة (11) على أنه إذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله كان تعسفيًا أو مخالفًا للقانون، يجب الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض له، وهو ما يشمل جميع العمال، سواء المرتبطين بعقود محددة المدة أو غير محددة. وبناء على ذلك، فإن العامل المؤقت الذي ينتهي عقده قبل مدته المحددة بشكل تعسفي له الحق في الحماية القانونية نفسها، بما يضمن احترام مبدأ "العدالة التعاقدية"، ويعزز المساواة في الحقوق بين جميع العمال الذين يقومون بأعمال متساوية القيمة، بغض النظر عن شكل التعاقد.

وعلى الرغم من هذه الإشكاليات، يظل التوظيف المؤقت أداة ضرورية في بعض الحالات، لا سيما في المشاريع الموسمية أو التي تتسم بالطابع المؤقت بطبيعتها. ومع ذلك، لا يكمن الخلل في وجود العقود محددة المدة بحد ذاتها، بل في غياب ضوابط دقيقة تمنع سوء استخدامها وتضمن الحد الأدنى من الحقوق للعاملين ضمن هذه الهياكل المؤقتة. وقد تناول القانون هذه الحالات جزئيًا، حيث تنص المادة (50) من قانون العمل على التزام صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة العمانية التي كانت تعمل في المشروع ذاته الذي انتقل إليه كليًا أو جزئيًا، مع منحهم الأجر والمزايا والحوافز المالية المتفق عليها في اتفاقية الأيلولة، وهو ما يوفر حماية قانونية للعاملين المؤقتين في سياق المشاريع المؤقتة.

إن تحسين بيئة العمل في عُمان لا يقتضي فقط ضبط شروط التعاقد، بل إعادة تعريف العلاقة بين العامل والمؤسسة على أساس من الشفافية والتكافؤ، حيث لا تكون المرونة مرادفًا للهشاشة، بل أداة لتحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد وضمان كرامة العمل.

الحماية الاجتماعية: من شبكة الأمان إلى رافعة للاستقرار الاقتصادي

علاقة بالموضوع الأساسي لهذه المقالة، (بيئة العمل في السلطنة)، لا يمكن المرور، دونَ الحديث عن بيئة عمل متوازنة ومنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تضمن كرامة العامل في مواجهة تقلبات السوق، ومخاطر المرض، والبطالة، والتقدم في السن، حيث بدأت تظهر في السلطنة، ملامح هذا الوعي تترسخ بوضوح، خاصة مع صدور قانون العمل الجديد الذي أشار إلى عدد من المقتضيات المتعلقة بالتأمين ضد البطالة، والرعاية الصحية، ومعاشات التقاعد، والتعويض عن الإجازات المرضية.

الاستبيان الذي استُخدم لتقييم بيئة العمل يُظهر أن السلطنة تتوفر على قاعدة قانونية للحماية من البطالة، من خلال تأمين حكومي يغطي فئات واسعة من العمال، بما فيهم أولئك الذين يفقدون وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، ويبدو أن هذا التأمين يُمول عبر مزيج من المداخيل العامة ومساهمات الضمان الاجتماعي، وهو ما يُمثل خطوة متقدمة في اتجاه بناء نموذج حماية شامل لا يقتصر على الموظف الحكومي أو العامل الرسمي، بل يمتد تدريجيًا ليشمل فئات أكثر هشاشة، من بينهم العاملون بعقود مؤقتة أو من يمارسون عملاً لحسابهم الخاص.

وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية، ينص النظام القانوني على إلزامية مساهمة المؤسسات في تغطية تكاليف الرعاية للعمال، وإن بدرجات متفاوتة حسب طبيعة العقد ونوع المؤسسة، كما يوفر القانون إطارًا عامًا لإتاحة التغطية الصحية الأساسية بشكل ممول حكوميًا، أو من خلال اشتراكات اختيارية عبر منظومة الضمان الاجتماعي، ما يفتح المجال لتوسيع التغطية لتشمل المعالين والأسَر.

أما في ما يتعلق بمعاشات التقاعد، فهناك مؤشرات واضحة على وجود نظام تقاعدي قائم على الاشتراكات، يموَّل من طرفي العلاقة الشغلية (العامل والمؤسسة)، ويستند إلى ضوابط واضحة تضمن نوعًا من العدالة في توزيع المنافع، لكن بعض الإشكالات لا تزال قائمة، خصوصًا في ما يرتبط بتوحيد المعايير بين مختلف القطاعات، وضمان استفادة العاملين غير النظاميين من تغطية عادلة.

النقطة الجديرة بالتوقف عندها هي أن الحماية الاجتماعية في السلطنة لا تزال في مرحلة انتقالية، بين نموذج تقليدي يعتمد على الوظيفة الحكومية كضامن رئيسي للاستقرار، ونموذج أكثر انفتاحًا على القطاع الخاص، والريادة، والمرونة التشغيلية، هذا الانتقال يتطلب إعادة صياغة شاملة لمنظومة الحماية، ليس فقط على مستوى التشريع، بل كذلك على صعيد الإدارة والتمويل والرقابة، حتى لا يتحول التوسع في التوظيف غير الدائم إلى فجوة حماية تزيد من هشاشة فئات واسعة من العاملين.

ومن هنا، فإن رهان الحماية الاجتماعية في عُمان يتجاوز البعد الإنساني، ليرتبط صميمًا بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إذ لا يمكن أن يزدهر سوق العمل من دون أن يشعر العامل بأن مستقبله المهني محاط بشبكة أمان تحميه من التقلبات، كما أن هذه الثقة هي ما تعزز الإنتاجية، وتقلل من النزاعات، وترسخ ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسات.

الأجور: بين الحد الأدنى القانوني وتحديات التفاوت الهيكلي

تمثّل الأجور إحدى القضايا الجوهرية في تقييم عدالة واستدامة بيئة العمل، إذ لا تقتصر أهميتها على كونها المقابل المالي لجهد العامل، بل تتعدى ذلك إلى كونها عنصرًا حاسمًا في بناء الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز الإنتاجية، وضمان ولاء الموظف، ويُطرح موضوع الأجور بوصفه تحديًا مزدوجًا: تشريعيًا من جهة، وهيكليًا واقتصاديًا من جهة ثانية.

على المستوى القانوني، يُقرّ قانون العمل بوجود حد أدنى للأجور، وهو مبدأ منصوص عليه بوضوح في نصوص الاستبيان القانوني الذي يربط تقييم بيئة العمل بالأطر التشريعية السارية. ويؤكد هذا الاستبيان أن السلطنة تعتمد حدًا أدنى قانونيًا موحدًا يطبق على القوى العاملة الوطنية، فيما تُترك الأجور بالنسبة للعمالة الوافدة غالبًا لاتفاق الطرفين في عقود العمل، ما يفتح الباب لتفاوتات صارخة في الأجور حتى داخل القطاع نفسه.

ويطرح هذا الوضع إشكالًا حقيقيًا في ما يتعلق بمبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، الذي يفترض أن يكون معيارًا ضامنًا للعدالة بين جميع العاملين في نفس الوظيفة أو في وظائف متماثلة من حيث الجهد والمؤهلات، بغض النظر عن الجنسية أو النوع الاجتماعي أو الوضع القانوني، لكن الواقع العملي يُظهر أن هذا المبدأ غالبًا ما يُفرغ من مضمونه بسبب اعتبارات السوق، والفروقات في التفاوض الفردي، وغياب آليات رقابية فاعلة تضمن الالتزام به.

ومن زاوية السياسات العامة، لا يزال الحد الأدنى للأجور غير مرتبط بآلية شفافة ودورية للتحديث تأخذ في الاعتبار مؤشرات حيوية مثل تكلفة المعيشة، والتضخم، ومستوى الإنتاجية، والنمو الاقتصادي. صحيح أن المادة (88) من قانون العمل تنص على إمكانية عرض الأمر على لجنة الحوار المشترك، لكن غياب جدول زمني محدد للتحديث يجعل الأجر الأدنى عرضة للتآكل بفعل المتغيرات الاقتصادية.

وإذا كانت هناك حماية نسبية للعمال من خلال النص القانوني، فإن مستوى الامتثال على أرض الواقع يظل متفاوتًا بين القطاعات، خاصة في المجالات التي يغلب عليها الطابع غير الرسمي أو المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي قد تلجأ إلى صيغ تشغيلية مرنة تُبقي الأجور في مستوياتها الدنيا دون توفير امتيازات مرافقة.

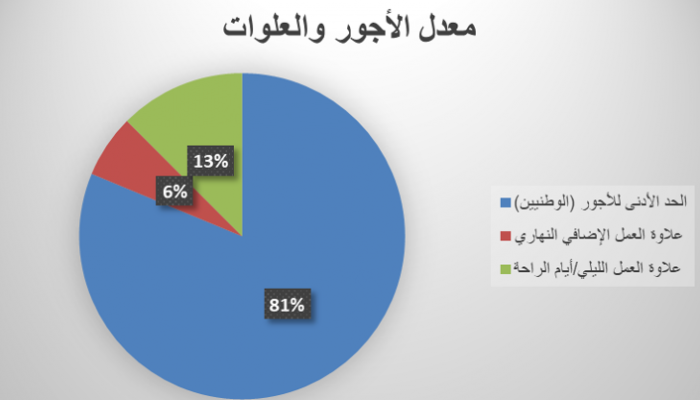

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مسألة الأجور لا تتعلق فقط بالقيمة الاسمية للمبلغ المدفوع، بل أيضًا بـ"جودة الأجر" من حيث انتظام صرفه، وارتباطه بالحوافز، وضماناته في حال الفصل أو التوقف عن العمل. وتُظهر مخرجات الاستبيان أن هناك غموضًا في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجر في بعض القطاعات، أو في تحديد معايير علاوة الأجر الإضافي والعمل الليلي، ما يعزز الحاجة إلى إصلاحات تشريعية واضحة وضامنة. ومن هذا المنطلق، يوفر نظام حماية الأجور ضمانة حقيقية لانتظام صرف الأجور في موعدها، مما يساهم في تعزيز حقوق العمال واستقرار بيئة العمل.

وفي المحصلة، تبدو قضية الأجور مسألة مفتوحة على أكثر من مستوى: تشريعي، اقتصادي، وثقافي، وإذا كانت السلطنة قد قطعت شوطًا مهمًا في وضع الأسس القانونية، فإن الرهان الأكبر يكمن في تحويل هذه النصوص إلى أدوات ملموسة تعيد تشكيل العلاقة بين الأجر والكرامة، وتحقق التوازن المنشود بين جاذبية الاستثمار وعدالة التوزيع.

برامج التدريب والتأهيل: بين تأهيل المورد البشري ومتطلبات سوق العمل

في سياق سعي سلطنة عُمان نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع، لم تعد برامج التدريب والتأهيل المهني ترفًا مؤسساتيًا، بل أضحت جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوطنية لضبط إيقاع سوق العمل وتوجيه الموارد البشرية نحو الاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية. ولئن عبّرت رؤية "عُمان 2040" عن هذا التوجه بوضوح، فإن ترجمة هذه الرؤية إلى سياسات تدريب فعّالة وشاملة لا تزال تمر عبر مراحل متعددة من التقييم والتجويد.

تشير الأسئلة المطروحة في استبيان نظام العمل إلى اهتمام واضح بالدور الذي تلعبه برامج التأهيل في خفض نسب البطالة، خاصة بين فئة الشباب. كما توضح بعض الأجوبة أن هناك بالفعل مبادرات وطنية قائمة، من بينها برامج التدريب المهني القصيرة والطويلة، التي تُنفذ عبر مؤسسات حكومية أو بالتعاون مع القطاع الخاص. وتُركز هذه البرامج غالبًا على المهارات التقنية، وريادة الأعمال، واللغات، وتقنيات الحاسوب. لكن التحدي الحقيقي يكمن في مدى توافق هذه المهارات مع طبيعة الوظائف المتاحة في السوق.

ما يميز النموذج العُماني في هذا السياق هو سعيه للانتقال من مفهوم "التدريب من أجل التدريب" إلى "التدريب المؤدي إلى التشغيل"، أي بناء جسور مباشرة بين المؤسسات التدريبية والشركات، عبر صيغ مثل التدريب المقرون بالتوظيف، أو عقود العمل المشروطة بالتأهيل المسبق. ورغم ذلك، تظل نسبة غير قليلة من الخريجين خارج سوق العمل، ما يدل على فجوة قائمة بين العرض والطلب، أو على ضعف فعالية قنوات التوجيه المهني ومراكز التشغيل.

وتزداد أهمية هذا المحور حين يتعلق الأمر بالفئات الأكثر هشاشة، كذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)، والنساء الباحثات عن عمل، والعاملين في القطاع غير المنظم. فالاستبيان لا يشير بوضوح إلى ما إذا كانت هناك برامج مخصصة لهذه الفئات، أو إلى مدى مراعاة خصوصياتهم في تصميم المحتوى التدريبي. كما لا يُوضح ما إذا كانت هناك منظومة لقياس العائد الاقتصادي والاجتماعي من هذه البرامج، وهي خطوة ضرورية لضمان استدامتها وتوجيهها بكفاءة.

وفي هذا الإطار، بادرت السلطنة إلى تطبيق استراتيجية وطنية للمعايير المهنية، تهدف إلى رفد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة التي تمتلك المهارات الملبية لاحتياجات ومتغيرات سوق العمل. وقد تم ترخيص 10 وحدات مهارات قطاعية ، وتطوير 86 معيارًا مهنيًا، بالإضافة إلى 4 خرائط مهنية، وتطبيق نظام الاعتماد المهني ببرنامجيه: التصنيف والترخيص المهني، حيث أسفر ذلك عن إصدار أكثر من 4000 شهادة تصنيف مهني و22,000 رخصة مزاولة مهنة، مما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة تدريبية متكاملة ومرتبطة باحتياجات السوق.

ولا يقتصر الدعم على تطوير المعايير المهنية، بل نصت المادة (21) من قانون العمل الجديد على إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة العمل، ويُعنى هذا الصندوق بتمويل برامج التشغيل والتأهيل والتمكين لجميع العاملين في القطاع الخاص. ويعكس إدراج هذا الصندوق ضمن المنظومة القانونية التوجه الاستراتيجي للسلطنة نحو تعزيز كفاءة القوى العاملة الوطنية وتقليص الفجوة بين المهارات ومتطلبات السوق، مما يجعله خطوة محورية لدعم برامج التدريب والتأهيل المهني.

ساعات العمل والعمل الإضافي: بين متطلبات الإنتاج وحقوق العامل

يندرج تنظيم وقت العمل ضمن أبرز مؤشرات جودة بيئة العمل، لما له من تأثير مباشر على الصحة النفسية والجسدية للعامل، وعلى إنتاجية المؤسسة، ومدى التوازن بين الحياة المهنية والخاصة. في سلطنة عُمان، رسم قانون العمل خطوطًا عامة لضبط عدد ساعات العمل، ونَظّم أداء العمل الإضافي، وفرض علاوات مقابلة له، لكن تباين التطبيق بين القطاعات يطرح تساؤلات بشأن مدى التزام المؤسسات بروح النص القانوني.

ينص القانون العُماني على أن الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية هو 45 ساعة، موزعة على ستة أيام، بمعدل لا يتجاوز 9 ساعات في اليوم، مع استثناءات للقطاعات التي تتطلب أنماط تشغيل خاصة، مثل النقل والخدمات والضيافة، ويُظهر الاستبيان أن هناك حدًا أقصى أيضًا لساعات العمل الإضافي، تُقدّر بـ 15 ساعة أسبوعيًا، مع إلزام صاحب العمل بدفع علاوة إضافية بنسبة لا تقل عن 25% من الأجر الأساسي في حال العمل النهاري، و50% في حال العمل الليلي أو في أيام الراحة.

لكن رغم وضوح هذه المعايير، فإن الممارسة الواقعية تكشف عن تجاوزات متكررة، خصوصًا في المؤسسات الصغيرة أو التي تعتمد على العمالة غير المهيكلة، ففي كثير من الحالات، يُطلب من العامل تأدية ساعات إضافية دون مقابل مادي حقيقي، أو تُحتسب ضمن الحضور دون فصل بين العمل النظامي والإضافي، كما أن بعض المؤسسات تتحايل على النصوص عبر إبرام عقود مرنة أو مؤقتة لا تتضمن ساعات عمل محددة، ما يضع العامل في موقع تفاوضي ضعيف.

من جهة أخرى، لا يبدو أن هناك ثقافة مؤسسية راسخة لاحترام زمن العمل كحق محمي، بل يُنظر إليه أحيانًا كعنصر مرن يخضع لاحتياجات صاحب العمل أكثر من اعتباره التزامًا مزدوجًا بين الطرفين. هذا التصور يؤثر سلبًا على مستويات الرضا الوظيفي، ويُضعف الانتماء المؤسسي، خاصة حين يترافق مع غياب أنظمة واضحة لتسجيل الحضور والانصراف أو لمراقبة أداء العمل الفعلي.

كما تُثير قضية العمل الليلي تساؤلات إضافية، حيث يسمح به القانون ضمن شروط، لكنه لا يُطبق دائمًا في ظروف آمنة أو مدروسة من حيث الجوانب الصحية والاجتماعية، ويغيب في كثير من الحالات التقييم الدوري لأثر أنظمة العمل الليلي على فئات بعينها مثل النساء أو العاملين في مهن الرعاية والنقل.

ما لايقبل التأخير..

إن التقدم الذي أحرزته السلطنة في بناء منظومة تشريعية للعمل يعد خطوة استراتيجية في سبيل تحقيق تنمية مستدامة وإنسانية، لكن يبقى الرهان الأكبر هو ترجمة هذه النصوص إلى واقع يومي يحفظ كرامة العامل ويحفز إنتاجيته.

إن بيئة العمل العادلة لا تُقاس فقط بوجود قوانين صارمة، بل بقدرة المؤسسات على ترسيخ ثقافة الامتثال، وتحقيق التوازن بين المرونة التشغيلية والحماية الاجتماعية، وتعزيز مبدأ المساواة ليس في النصوص فحسب، بل في الأجور والترقيات وشروط التشغيل.

وفي ضوء رؤية "عُمان 2040"، فإن التحديات الراهنة لا يجب أن تُفهم كعوائق، بل كمحفزات لإعادة التفكير في العقد الاجتماعي داخل سوق العمل. فالمطلوب اليوم ليس فقط تطوير الأنظمة، بل الاستثمار في الإنسان، باعتباره محور التغيير وركيزة الإنتاج، وضمان أن يكون كل عامل - مواطنًا كان أو وافدًا _ فاعلًا وشريكًا في بناء اقتصاد متنوع، عادل، ومستدام.

إن استشراف مستقبل سوق العمل العُماني لا يحتاج فقط إلى إصلاحات مؤسسية، بل إلى استعادة الثقة بين أطراف الإنتاج، وبناء ثقافة تقوم على الشراكة والمسؤولية، لا على الامتثال القسري. عندها فقط يمكن للبلاد أن تنتقل من حماية العامل إلى تمكينه، ومن تشغيل اليد العاملة إلى تحفيز العقول والطاقات.